自从19世纪末期,北洋大学、南洋公学、京师大学堂等一批具有现代意义的大学在中国建成后,我们就在建设世界一流大学的征程上前仆后继。如今,以清华北大、国科大、华东五校等为代表的国内顶尖大学,在世界上的知名度和影响力与日俱增。

不过,国内的顶尖大学几乎清一色是公立大学,这一点与欧美国家截然不同。在美国,以“常春藤八校”、斯坦福大学等为代表的私立名校,风头盖过了加州大学、卡梅隆大学、佐治亚理工学院等公立院校;拥有牛津大学、剑桥大学等顶级名校的英国,同样有白金汉大学、伦敦摄政大学等私立名校。

既然如此,民办研究型大学能否成为中国创建世界一流大学的另一股力量呢?近些年,西湖大学、福建福耀科技大学、宁波东方理工大学等新型民办大学相继成立,纷纷定位“小而精的研究型大学”,希望通过探索全新的模式创建世界一流大学,培养创新型人才。

重回历史舞台,民办研究型大学将在中国现代教育中扮演什么角色呢?

民办研究型大学

民办研究型大学重回历史舞台

教育是为国家和社会发展服务的,培养什么样的人才、建立什么样的大学也必定符合时代发展的需求。民办大学的废与立,绝不是历史的偶然。

建国之前,国内的大学根据办学性质大体分为三类:国立大学、私立大学和教会大学,并且每种类型的大学都有标杆院校:国立大学自然无需赘述,私立大学如复旦大学、南开大学等,教会大学有燕京大学、岭南大学等,并且部分院校在当时已经达到世界一流水平。

新中国成立后,高等院校悉数归为国有,并且在“全国院系大调整”中进行重新规整、合并,私立大学、教会大学从此退出历史舞台。

在此后数十年时间里,国内长期没有民办高校,直到改革开放后的1984年,黄河科技学院获批成立,成为新中国第一所得到批准并具有颁发文凭的民办高校。四十年风云变幻,民办大学在国内已经司空见惯。

然而,早期民办大学的主要职能,是培养服务社会生产的技能型人才,虽然部分院校有培养研究生的资质,但距离培养科研型、创新型人才依然相去甚远。时至今日,“民办研究型大学”依然是个新鲜事物。

纵观全世界,顶尖研究型大学中的私立大学并不在少数,哈佛大学、耶鲁大学、哥伦比亚大学、麻省理工学院等,这些享誉世界的顶尖名校均为私立。于是,国内的有识之士也一直不遗余力推动民办研究型大学在国内的建设。

厦门大学

难道就因为国外有顶尖私立研究型大学,我们就必须有吗?当然不是。

我劝天公重抖擞,不拘一格降人才。建设是因为需要。

钱学森先生在2005年提出“钱学森之问”:“为什么我们的学校总是培养不出杰出的人才”,二十年来,这个问题一直激励着众多教育家、实干家为中国高等教育谋突破求创新。

恰逢社会发展进入全新时代,纷繁复杂的竞争形势对人才培养提出了新的要求,培养高水平、创新型人才是我们赢下科技竞争的必经之路。即使清华宣布已经“全面建成世界一流大学”,北大、华东五校的排名也在节节攀升,但这些高校与传统世界顶尖名校的差距依然十分明显。

根据教育部官网数据,截至2025年6月20日,全国高等学校共计3167所,其中:普通高等学校2919所,含本科学校1365所、高职(专科)学校1554所;成人高等学校248所。可见,当前的局面是技能型大学有余,“高水平研究型大学”不足。

《教育强国建设规划纲要(2024—2035年)》则明确提出,“加大高水平研究型大学建设力度”。于是,国家审时度势,鼓励民间力量参与研究型大学建设,批准一批志在高远的新型民办大学成立。

西湖大学

2018年3月,定位“高起点、小而精、研究型”的西湖大学正式获批,宣告民办研究型大学再次粉墨登场。随后,福耀科技大学、宁波东方理工大学等新型民办大学相继成立,共同探索全新的人才培养模式。

这些大学“不约而同”地定位“新型研究型大学”,试图探索一条全新的道路,对标顶尖名校,创建具有世界一流水平的研究型大学。

然而,创办研究型大学并非易事,需要解决办学模式、人才、经费等问题:巨额经费从哪里来,如何吸引顶尖人才,采用哪种管理模式……踏错一步,就可能满盘皆输。

这些大学,又将怎样突出重围,建成世界一流水平呢?

宁波东方理工大学

办学:创新且高效的模式

所谓“公办”与“民办”,差别不在于“所有者”,而在于办学模式。事实上,在今天的中国,学校不可能像企业一样实现真正的“私有”,即使是民办学校也在上级主管部门的管理和监督之下。

从管理模式上看,民办研究型大学与传统大学最大的区别在于“理事会”。理事会是西方私立大学普遍采用的管理模式,如今也被国内民办研究型大学所采用。作为第一所民办研究型大学,西湖大学没有沿用传统高校通用的“党委领导下的校长分工负责制”,而是率先采用实行“董事会领导下的校长负责制”,以董事会为学校最高决策机构。

在哈佛大学等名校中,校董事会作为大学法人治理的核心机构,拥有对学校关键事务的绝对决策权,包括制定方针政策、监督资金预算、任命校长等。西湖大学采用这种架构,也是希望通过董事会的管理,营造更加独立、自由的学术土壤。

与之类似的,随后成立的福耀科大、东方理工则是“理事会领导下的校长负责制”,同时成立监事会、顾问委员会、校务委员会和学术委员会等部门,相互协作。

最后,值得一提的是,作为中国的大学,即使是民办高校,也离不开“校党委”的领导和监督。

福耀科技大学校内

在办学规模上,民办学校均采用“小而精”办学路线。毕竟,“规模”意味着“成本”,对于一所新大学来说,坚持小规模办学,只发展有限学科,才是培养拔尖创新人才的正解选择。

办学进入第八年,西湖大学依然保持小规模招生。2022年和2023年分别招收本科生60人和93人,2025年首次在浙江省以外招收本科生,总招生人数155人,而博士研究生也不过招收600余人,是真正的“小而精”办学。

根据规划,西湖大学未来将保持约5000名学生的办学规模(研究生3000人,本科生2000名),而福耀科大也不过8000名、东方理工约1万名。

学生规模小,相应的办学场地、教学和科研设备、教师队伍等所需的规模也下降。西湖大学所规划的研究人员、教学人员、技术支撑人员、行政服务人员约1050人,其中各级别教授约400名。即使单按照教授数量与学生数量来看,其比例1:12也是很高的,加上其余教学人员,西湖大学的师生比大约在1:10之内。

东方理工校内

新型民办大学与传统高校相比,最大的差别在于教学模式——全面实行产学研相融合,培养创新型人才。

西湖大学第一年招生时,仅招收博士研究生,创造了中国高校先培养博士生后再培养本科生的先例。

后来成立的东方理工,早在2022年就招收首批研究生,而本科生招生在是在2025年正式获批设立大学后开始。事实上,在西湖大学、福耀科大、东方理工等院校的规划中,研究生数量均不低于本科生数量。

从录取分数线看,第一年招收本科生的福耀科大、东方理工,最低投档线都超过了中游985高校在当地的录取分数线。学生、家长对学校的信心,离不开学校独到的办学模式和资源。

民办研究型大学都在积极招揽全球顶尖学者,打造具有国际前沿水平的教学、科研队伍,同时实施个性化培养方案,创建书院、导师制等模式。更重要的是,学校与科研机构、企业紧密合作,打造“产学研”融合的培养模式。

回望上世纪七十年代,斯坦福大学开创性地提出了在校内成立工业园区的壮举,为学生提供各种研究项目和实习机会,反过来又一举孵化了大量高科技企业,使斯坦福成为今天“硅谷”的核心和全球科技创新的中心。

福耀科大明确提出要“对标”斯坦福大学,要向这所世界顶尖名校学校,刚成立就与多个企业成立了四个校企联合实验室,与背后的福耀集团无缝连接;西湖大学更是成立了国内首家国家级前瞻谋划未来产业的科研机构——西湖大学未来产业研究中心,意欲打造具有国际影响的未来技术创新策源地、复合功能建设样板地、新型创新机制试验地……通过这些新尝试,民办研究型大学或许能在未来形成创新型人才培养的全新模式。

福耀科技大学

经费:持之以恒的造血能力

与公办高校不同,民办高校没有或仅有少量来自上级主管部门的拨款和经费,但学校的持续运营需要大量的经费,这就要求高校本身具有很强的造血能力。

通常来说,民办大学的经费主要来自自筹资金、学费、社会捐赠等。创办一所技能型学校,收取高额学费,以此实现盈利和持续运转,是以往普通民办大学最常见的方式。然而,研究型大学的目的在于培养高层次人才和推动前沿科学研究发展,所需要的科研经费更是天文数字,根本不可能通过收取高额学费就解决的。

就拿福耀科大所对标的斯坦福大学,在校生规模约18000人,在2024年所获捐赠基金规模为376亿美元。当然,对于这样一所世界级名校来说,学费也是“天价”——标价成本逼近9万美元/年——是学校日常运营经费的重要来源。当然,中低收入家庭、成绩优异者实际支付远低于标价。

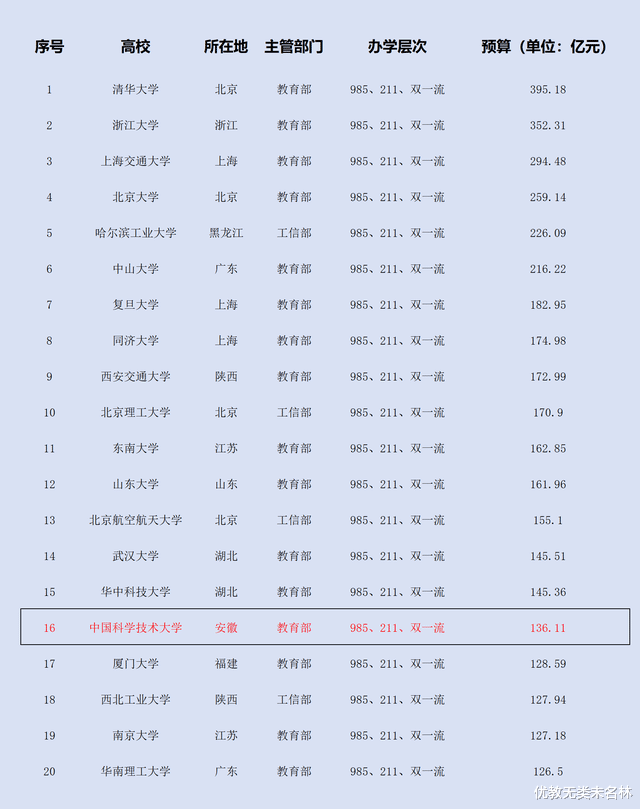

再来看国内高校。根据各省市、主管部门公开数据,2025年国内高校预算中,清华大学再次以395.18亿元高居榜首,浙江大学、上海交通大学、北京大学、哈尔滨工业大学分别以352.31亿元、294.48亿元、259.14亿元、226.09名列第二至第五名。

高校经费2025

而作为国内唯一一所“小而精”的研究型大学,中国科学技术大学在2025年的经费预算同样达到136.11亿元。中科大历年招生人数不过2000人左右,2025年招收本科生2100人,全日制在校生总规模约为15500人,相对于清华北大、华东五校其他成员动辄四五万人的规模,中科大显得特别“精致”。这个办学层次、规模,与西湖大学等民办研究型大学的定位比较接近。

对于一所顶尖的研究型大学来说,一年100亿元的办学经费并不算多。国家在中科大布局的全国重点实验室、大科学装置,甚至国家同步辐射实验室、合肥微尺度物质科学国家研究中心等,其费用都不是民办大学所能承受。

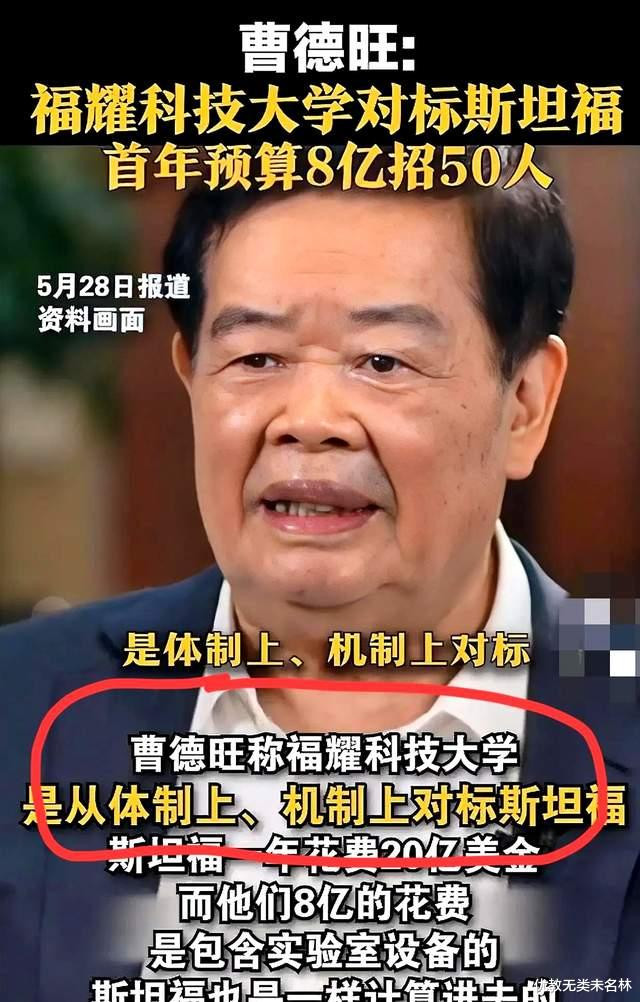

刚刚建成招生的福耀科大,首期由曹德旺创办的河仁慈善基金会投入100亿元,学校的建设花费40亿,剩下60亿的资金用于学校的初期发展。根据主要投资人曹德旺所言,为2025届学生投入8亿元用于培养学生。对于首批50为学生来说,8亿元不在少数,但如果考虑到科研平台的建设、课题研究等,8亿元可能就捉襟见肘了。

曹德旺谈福耀科大

至于比较成熟的西湖大学,每年经费约15亿元,用于学校的运营、科研、基建、教师薪资等项目。目前,西湖大学本科生的学费是6000元/年,研究生为10000元/年,一年学费收入仅4200万,根本不可能支撑学校的运作。

在创校初期,杭州市政府在政策和资金上曾给予支持,而后学校经费交由杭州市西湖教育基金会承担。就目前而已,西湖大学目前主要资金来源是创始捐赠的基金收益(占60%)、后续社会捐赠(30%)、竞争性科研经费(10%)。根据估算,当前西湖大学的基金池规模约300亿元。

学校的经费来源比例和斯坦福依赖捐赠基金的模式有点像,但规模小得多。对于后面的福耀科大、东方理工等学校是很好的参照。

西湖大学校内

人才:既吸引人才,更培养人才

“人才是第一资源”,这句话同样适用于大学。

诸如斯坦福大学之类的世界顶尖的私立研究型大学,最核心的竞争力就是汇聚了多位世界顶尖学者,培养出大批一流人才: 目前,有超过10位诺贝尔奖得主仍在斯坦福大学执教或从事研究,迄今为止共培养出85位诺贝尔奖获得者。顶尖人才之众,“常春藤八大名校”就更不用说了。

如何招揽世界各地的人才,是摆在民办研究型大学面前的一大难题,想要让顶尖科学家、优秀学子放弃一流的公办学校去前途未卜的民办大学,又谈何容易?

早在西湖大学成立之初,施一公就明确表态,西湖大学不会挖国内大学的墙角,而是主要面向海外招揽人才。迄今为止,西湖大学已经收到超过3万名学者投递简历,其中95%来自海外。根据西湖大学官网的数据,到 2026 年预计将拥有 300 名助理教授、副教授和正教授(包括讲座教授),以及600名研究、教学、技术支持和行政人员以及 900 名博士后研究员。

西湖大学校长施一公,是创办西湖大学之前,就已经是国际知名的结构生物学家、中国科学院院士,曾经担任清华大学副校长。后来,在他的努力奔走和引荐之下,西湖大学吸纳了一批来自世界各地的领军人物。

学校董事会名誉主席是著名科学大师、诺贝尔奖获得者杨振宁,云集了诺贝尔生理学或医学奖得主戴维·巴尔的摩,陈十一、潘建伟、董晨、孙立成等两院院士加盟,世界知名学者担任各大学院院长。这些大名鼎鼎的学者,是西湖大学最核心的竞争力所在。

西湖大学校长施一公

即使是刚刚获得招生资格的福耀科大、东方理工,也已经标榜“打造一流教学、科研团队”。福耀科大已经获得包括15名院士在内的多位全球顶尖科学家加盟,东方理工同样不甘示弱,聘请了多位来个全球各领域的学术带头人,其中仅两院院士就有15名。

这些教师、科研团队,虽然能暂时满足学生的教学和学校科研工作的推进,但距离一流的新型研究型大学还相去甚远。

新型研究型大学有更宽松的管理体制和更自由的学术空气,能给与这些学者更广阔的施展空间以实战才华;然而,平台的匮乏、经费的短缺,也有可能对他们的科研、教学造成限制——这是新型民办大学不得不直面的难题。

正所谓“栽下梧桐树,引得凤凰来”,创造更优越的条件,营造向上的氛围,搭建更专业的平台,或许能更容易捕获这些学者的芳心;如若不然,即使引进了也未必留得住。

福耀科大校长王树国

民办研究型大学:未完待续

从目前来看,西湖大学日渐走上正轨,其成绩有目共睹。福耀科大、东方理工等院校接力,未来也必定会有越来越多民办研究型大学登上历史舞台。

只不过,相对于斯坦福大学等世界顶尖私立学校逾百年的发展史,民办研究型大学在国内依然处于起步阶段,规模小,模式尚未成熟,持续的“造血”能力十分有限。民办研究型大学要走向未来、走向世界,这些都是不得不面对和解决的问题。

经过几代人前仆后继的努力,我们建成完整的人才培养体系,清华北大为引领的高校也已经傲然立于世界名校之林。创办民办研究型大学的意义在于,让更多有潜力、有天赋的学子能找到适合自己的成长方式。或许假以时日,民办研究型大学能成为我们培养创新型人才的又一得意之选。

传金所配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。